中新社北京9月20日電 題:數字時代如何用好AI這支“新畫筆”?

——專訪全國政協委員、民進中央開明畫院副院長舒勇

中新社記者 呂少威

從古至今,畫家的工具不斷演變和豐富,每一種新工具的出現都為藝術創作開啟了無限可能。在數字時代,藝術創作者的“畫箱”里,或許要再添一件新工具——人工智能(AI)技術。

AI為繪畫創作帶來何種助力與挑戰?如何更好駕馭AI這支“新畫筆”?如何將AI創作與中華優秀傳統文化巧妙融合?全國政協委員、民進中央開明畫院副院長舒勇在2025北京文化論壇召開前夕接受中新社“東西問”專訪,探討相關話題。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:您從何時開始堅持使用AI技術創作畫作?

舒勇:2023年5月7日晚,我在社交平臺上發布了自己第一張AI繪畫作品。畫中,來自四面八方的人們聚集在一座宏偉的建筑大樓前,身邊綻放著五顏六色的花朵,和平鴿飛翔在藍天白云之下。我在配文中寫道:“今天是‘每日一畫’新階段的第一張。運用人工智能來開啟新階段的創作,不僅僅是與以前的創作方法拉開一個距離,更是以人工智能與時代共進退的一種探索和實驗。”

很多人以為我用AI創作是為了借助AI創作更好的藝術作品,實則不然。我關心的核心問題,恰是如何通過長期的AI藝術創作實踐,來觸摸AI發展的底層邏輯。AI這場顛覆性的技術浪潮正在重構人類社會的每一個結構單元,從知識傳遞、生產范式到治理機制,藝術創作也囊括其中,倘若我們今日不直面它,明日終將被它吞沒。

一個清晰的現實是,AI并非冰冷的替代者,而是強大的賦能工具。因此,我是同時懷著興奮感與危機感開啟我的AI創作之路的。

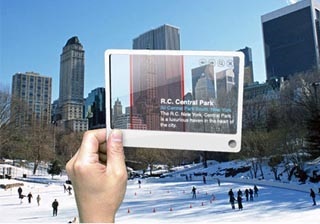

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖中新社記者:在您看來,AI為繪畫創作帶來何種助力與挑戰?

舒勇:AI常以極其大膽、多元的方式進行創作,總能給我帶來意外之喜。比如,當我輸入“情緒森林”時,AI生成的是一幅沒有葉子、全是水晶構成的樹林;而我輸入“懷舊風的工業城”,它又給出了由齒輪堆砌而成正在倒轉的鐘樓。

AI為創作者帶來很多助力。首先,這種創作方式完全顛覆了傳統,也重新定義了“創作者”的角色——人們不再只是單向表達,而是在技術和創意之間摸索那條模糊的界線,反過來,AI也會以其獨特的個性深深影響創作者。在創作過程中,AI給了我很多啟迪,使我對符號、形象、色彩、結構和時空有了新的理解。

其次,AI創作速度極快,遠非人力所能及。過去,創作者往往需花費數月甚至更長時間構思一幅令人滿意的作品,而AI則大大縮短了創作進程。我常說,AI就像一臺“思想的照相機”,通過指令“快門”,持續、完整、清晰地定格人們在創作中的每一次思想變化。

但也應清醒地看到,這條創新之路同時布滿風險與挑戰。首要風險是原創性的消解與風格的同質化。AI模型基于既有數據訓練,極易再生產出流行的“平均美”,使藝術失去個性與情感。其次,訓練數據中未經授權的作品及生成結果對特定藝術家風格的過度“借鑒”,可能引發侵權爭議。更深層的風險還有倫理失范,包括算法中固有的社會偏見被放大,以及技術被濫用于制造虛假信息等有害內容。此外,AI對傳統藝術從業者的沖擊也引發了關于藝術價值與人類創作者角色的哲學性焦慮。

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖中新社記者:您認為用AI進行藝術創作需要具備哪些素養和能力?借助AI創作應如何趨利避害?

舒勇:運用AI進行藝術創作,要求創作者需具備一種復合型的素養與能力,其核心在于成為技術的駕馭者而非附庸。首先,深厚的傳統藝術修養是根基,對構圖、色彩、光影和藝術史的深刻理解,能賦予人超越算法的審美判斷力,使其能從海量生成結果中甄別出真正有價值的作品。其次,必須掌握與機器對話的“語言”,即精準的提示詞工程能力,通過結構化、富有隱喻的文字引導AI實現創意構想,并了解不同模型的特性與參數調節。更重要的是強大的概念與敘事能力,為創作注入獨特的思想、情感與靈魂,確保作品的原創性和人文深度,避免淪為技術的重復。最后,不可或缺的是批判性思維與倫理意識,始終對創作過程保持必要的反思。

若要趨利避害,最重要的是,始終堅持人的主體性與創造性主導。創作者應將AI視為一支前所未有的智能畫筆或協作伙伴,而非替代品,要將生成元素作為素材,進行大量二次創作、手工精修與多媒介融合,以此鍛造獨一無二的藝術風格。

在倫理與法律上,必須踐行負責任創作,主動規避侵權提示詞,透明標注AI的參與程度,并堅決抵制生成有害內容。

最終,推動技術向善的關鍵在于社群的努力——通過積極參與行業討論,共同建立尊重原創、鼓勵創新且富有倫理意識的創作規范,才能引導這場藝術變革走向一個更加開放、公平和充滿活力的未來。

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖

舒勇借助AI工具創作的作品。受訪者供圖中新社記者:在利用AI對中華優秀傳統文化進行藝術創作和傳播上,您有何實踐及心得體會?未來有何進一步的計劃?

舒勇:運用AI技術對中華優秀傳統文化進行傳承與創新,是一場具有深遠意義的探索。我的實踐始終致力于在傳統精神與當代表達之間建立對話,將古典美學轉化為這個時代可感可知的視覺語言與情感體驗。

通過反復嘗試與思考,我逐漸意識到,真正有意義的創作是需要深入理解傳統藝術中的哲學內核。在此基礎上,借助生成式模型的語言,以精心構建的提示詞引導技術捕捉難以言傳的意境,例如用“蒼潤的墨色”“舒卷的云氣”“石青與朱砂交織的瑰麗”等描述,去生成既承古意、又見新風的畫面。

在創作過程中我會經常遇到“水土不服”的問題,例如,當我輸入“女人”“男人”“建筑”“風景”這些最基礎的詞匯時,AI呈現的結果傾向西方形象。而這一問題的核心癥結在于“數據根基”——當今主流AI大模型賴以學習和構建世界觀的訓練數據池中,大量西方文化數據構成了其認知的“主體基座”。

這絕非簡單的技術問題或創作遺憾。長此以往,我們借助AI進行的表達與傳播,可能不知不覺被“帶偏”,導致中國價值觀難以精準傳達。

未來,我將全力推動建設由中國自主主導、深植中華優秀傳統文化基因的結構性數據庫,并打算聯合重點高校共同成立“科技與藝術深度融合人工智能創作實驗室”,聚焦AI賦能文化創新,開展傳統美學元素的智能轉譯、文化意象的生成式重建及跨媒介敘事的技術實現等前沿研究。(完)

受訪者簡介:

舒勇。受訪者供圖

舒勇。受訪者供圖舒勇,第十四屆全國政協委員、民進中央開明畫院副院長、中國社會藝術協會副主席、中國美術家協會理事、湖南省新的社會階層人士聯合會執行主席。2009年獲意大利佛羅倫薩國際當代藝術雙年展終身成就獎,2016年獲上合組織、阿斯塔納世博會聯合頒發的杰出藝術終身成就獎,是第55屆威尼斯雙年展國家館參展藝術家、聯合國教科文組織特邀官方合作藝術家。舒勇的創作涉及油畫、國畫、雕塑、裝置、攝影等諸多藝術門類,其作品曾在美國、英國、法國、俄羅斯、意大利、德國等多國展出。

相關文章

相關文章

精彩導讀

精彩導讀

熱門資訊

熱門資訊 關注我們

關注我們